分泌型免疫グロブリンA(sIgA)

そこで当社では、粘膜上へ抗原特異的sIgAを誘導することが可能となる舌下投与に着目し、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など上気道感染症に対する舌下ワクチンの研究開発を進めています。

舌下ワクチンは、医療環境が整っていない地域でも場所を選ばず、自身で服用可能な簡便性があります。これらの観点から、舌下ワクチンは、現在の筋肉・皮下投与や経鼻投与に代わる未来のワクチンとして期待できると考えています。

舌下ワクチンの特長

● 感染予防から重症化抑制まで幅広い有効性

● 高い安全性

● 自身で投与可能な簡便性

まず、分泌型免疫グロブリンA (sIgA)の作用について説明します。人間の体は、皮膚と粘膜によって外部から仕切られており、皮膚の表面には、物理的・構造的に強固な角層が存在します。一方で、口腔、気道、消化管、尿生殖器を覆っている粘膜は角層に比べて遥かに脆弱です。粘膜の表面積は、皮膚の200倍にも達し、常に外界から様々な病原微生物、アレルゲン、毒性物質などの攻撃に曝されています。そのため、粘膜上には、ウイルスの接着・侵入を防ぐための防御システムが備わっており、なかでもsIgAは細菌やウイルスに結合して凝集させ排除し、毒素や細菌由来の酵素などに結合して無毒化するといった極めて重要な防御機能を果たしています。

スギ花粉症、通年性アレルギー性鼻炎、喘息及びアトピー性皮膚炎有病者における唾液中のsIgA濃度は、いずれのアレルギー疾患有病者においても、唾液中sIgAレベルが健常者群より有意に低いことが判明しています(グラフ1)。また、興味深いことに、スギ花粉症患者及び健常者に関わらず、血清中のスギ花粉特異的IgE(アレルギー反応時に血中に産生される代表的な抗体)と唾液中のsIgAは逆相関する結果となっています(グラフ2)。一般的に、体にアレルゲンなどの異物が入ると抗体は上昇します。スギ花粉症患者の場合も、血清中のスギ花粉特異的IgEとsIgAはともに上昇すると考えられましたが、結果は逆相関を示しています。これは、感染の入り口で働いているsIgAの低値がスギ花粉症患者の病態に関連しているのではないか、といった仮説につながっていきました。

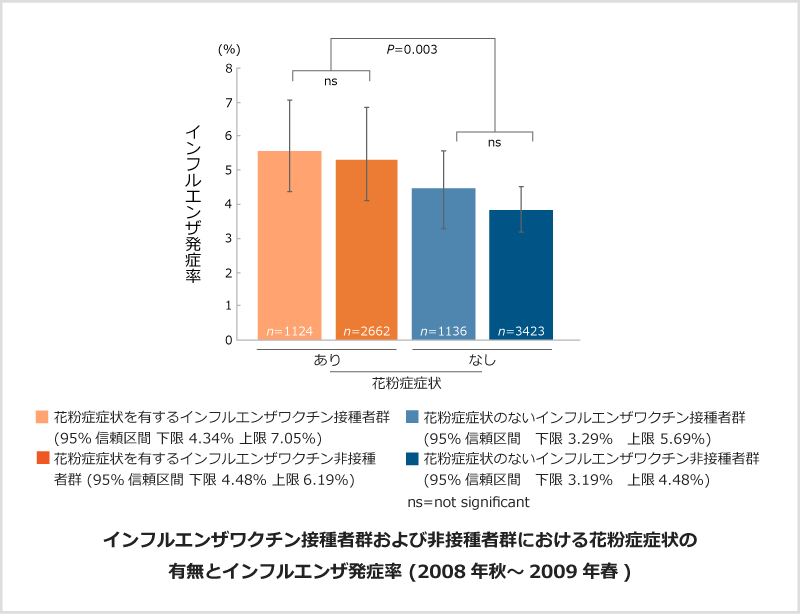

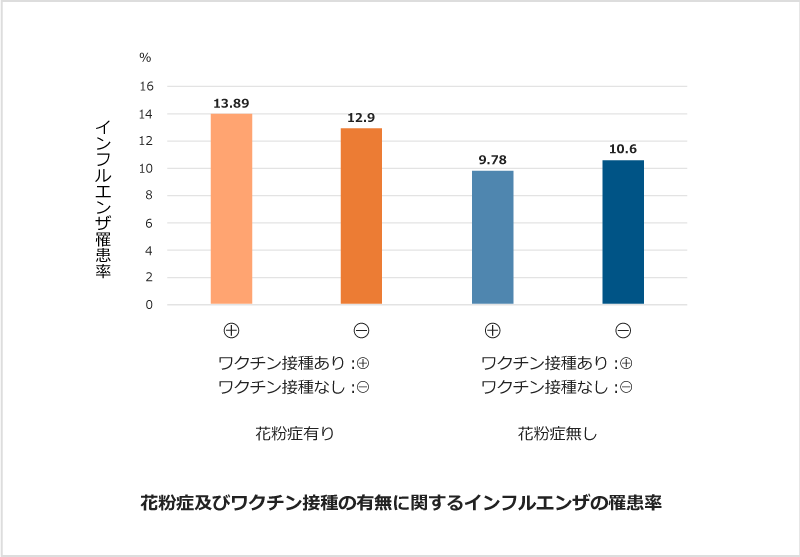

次に、私たちは、上気道感染症の重要な防御因子である唾液中のsIgA濃度が低い花粉症患者は、上気道感染症の代表的疾患であるインフルエンザの罹患率が健常者に比べて高い可能性があると考え、検証を行いました。

2006年秋から2009年春までの3期間にわたってのべ25,000名の日本人成人を対象に花粉症状及びワクチン接種の有無及びインフルエンザ発症の有無などについて調査を行ったところ、すべての期間において、ワクチン接種の有無にかかわらず、インフルエンザ発症率は花粉症患者の方が高いことが判明しました(グラフ3)。唾液中のsIgA濃度を高めることでできれば、上気道感染症の予防につながることが強く示唆される結果となりました。

さて、2020年から世界中を震撼させた新型コロナウイルス感染症については、国や地域によって感染率が大きく異なり、様々な要因が議論されてきました。 私たちは、sIgAおよび血液中の選択的IgA欠損症の割合と新型コロナウイルス感染症の罹患率に関して国や人種による差を調べました。選択的IgA欠損症の割合は、アラブ人、白人、及びアフリカ人において高く、一方、日本など東アジアにおいては低く、最大で100倍もの差が見られました(表1)。また、新型コロナウイルス感染症の感染率と選択的IgA欠損症出現率には正の相関関係があることも認められました(グラフ5)。

これらの結果はIgA欠損によって新型コロナウイルス感染症罹患リスクが高まる可能性と新型コロナウイルス感染症に対するsIgA抗体の重要性を示唆するものです。

研究内容

以上の研究・調査の結果から導かれる結果は、上気道粘膜上のsIgA濃度を高めることが出来ない筋肉・皮下投与ワクチン(mRNAワクチンなど)では、上気道粘膜上を主要な感染部位としているインフルエンザや新型コロナウイルス感染症に対して感染予防効果が低いのではないかということです。新型コロナ感染症においても、日本のワクチン接種率が高いにも関わらず、累積で約3300万人以上(厚生労働省:データからわかる-新型コロナウイルス感染症情報-参照日:2023年5月8日)が感染した結果と一致しています。

もし、粘膜上へ抗原特異的sIgAを誘導することが出来れば、感染そのものも予防する新たなワクチンを開発することができると考えられます。

既に舌下投与には、花粉症の根治治療法として舌下免疫療法(減感作療法)がありますが、私たちは新型コロナウイルス感染症に対するワクチン開発に応用できるのではないかと考えました。そこで私たちは、新型コロナウイルス感染症のRBD(ウイルスを構成するスパイクタンパク質の受容体結合部位)を抗原とし、アジュバント(抗原性を高めるために使用される物質)としてPoly(I:C)を用いてカニクイザルの舌下に投与することにより各種抗体の産生誘導を調べました。

その結果、新型コロナウイルス感染症のRBDの高用量(150μg/頭)の舌下投与により、鼻汁中に抗新型コロナウイルスRBDsIgA、血中にIgG(抗原に対して作用する代表的な抗体)及びIgAの誘導が見られました(グラフ6)。同様に、インフルエンザウイルスのHA抗原においても、唾液中及び鼻洗浄液中にHA抗原特異的なsIgAが産生されたことを確認しました。

また、安全性についても、血液検査、炎症性サイトカイン、白血球の炎症に関わる遺伝子変化に問題はありませんでした。

この試験では、舌下ワクチンの使用で、血液中の抗原特異的なIgGだけでなく、血液中の抗原特異的IgAおよび唾液中の抗原特異的sIgAが産生されました。つまり、舌下ワクチンは全身免疫に加え粘膜免疫にも作用する可能性があるということす。

また、これらの成果は、舌下ワクチンが上気道感染症に対して感染自体の幅広い防御及び重症化の抑制機能を同時にもつ極めて有用なワクチンとなる強い可能性を示唆するものです。

従来のワクチンの投与経路として、筋肉・皮下注射は侵襲性が伴い、また、自己投与の難しさなどが、また、経鼻投与に関しては、投与部位による安全性への影響などの課題が指摘されてきました。一方で、舌下ワクチンによる経口投与は、その投与方法の特徴から、医療環境が整っていない地域でも場所を選ばず、自身で服用可能な簡便性があります。

以上のことから、舌下ワクチンの持つ有用性は、現在の筋肉/皮下投与や経鼻投与に代わる未来のワクチンとして期待できると考えられています。

SARS-CoV-2 sublingual vaccine with RBD antigen and poly(I:C) adjuvant: Preclinical study in cynomolgus macaques

掲載雑誌:Biology Methods and Protocols

PDFを見るMechanism Underlying the Immune Responses of a Sublingual Vaccine for SARS-CoV-2 with RBD Antigen and Adjuvant, Poly(I:C) or AddaS03, in Non-human Primates

掲載雑誌:Archives of Microbiology & Immunology.

PDFを見るMolecular Events in Immune Responses to Sublingual Influenza Vaccine with Hemagglutinin Antigen and Poly(I:C) Adjuvant in Nonhuman Primates, Cynomolgus Macaques

掲載雑誌:Vaccines

PDFを見るSafety Assessment of a SublingualVaccine Formulated with Poly(I:C)Adjuvant and Influenza HA Antigen inMice and Macaque Monkeys:Comparison with Intranasal Vaccine

PDFを見るDevelopment of Sublingual Vaccine Formulated with SARS CoV 2 RBD or Influenza HA Antigen and Poly(I:C) Adjuvant in Nonhuman Primates, Cynomolgus Macaques

9th International Conference on Vaccine R&D (2024,Boston)

PDFを見るPreclinical Studies on Sublingual Vaccine Using Poly(I:C) Adjuvantin Nonhuman Primate, Cynomolgus Macaque

9th International Conference on Vaccine R&D (2024,Boston)

PDFを見るSafety Assessment of Sublingual Vaccine Using Poly(I:C) Adjuvant:Comparison with Nasal Vaccine in Cynomolgus Macaques and Mouse

9th International Conference on Vaccine R&D (2024,Boston)

PDFを見るwww.eurekalert.org/news-releases/1000684

| 用語 | 意味・内容 |

|---|---|

| 免疫グロブリン | 血液や体液の中に存在し、異物が体内に入った時に排除するように働く「抗体」の機能を持つタンパク質のこと。IgA、IgG、IgE 、IgM、IgDの5つの種類がある。 |

| IgA | 喉の表面、腸の内側、気管支の内側の壁などの粘膜の表面や、分娩後に数日間分泌される初乳に存在している免疫グロブリン。病原体やウイルスが侵入してくるのを防ぐ働きに関わっている。 |

| IgG | 血液中に最も多く含まれている免疫グロブリン。体内に侵入してきた病原体やウイルスなどと結合して、病原体やウイルスの働きを止めたり、白血球の働きをサポートしたりしている。 |

| IgE | 最も量が少ない免疫グロブリン。身体の中に入ってきたアレルゲン(アレルギーの原因となる物質)に反応してヒスタミンやロイコトリエンをなどの炎症物質を放出し、アレルゲンから身体を守る働きがある。この炎症物質によって、くしゃみやぜんそく、かゆみなどの症状が出る。 |

| IgM | 病原菌やウイルスに感染した時に最初に作られる免疫グロブリン。抗原と結合して病原菌やウイルスなどを破壊したり、白血球が破壊した菌を食べやすいように助けたりする。 |

| IgD | リンパ球の成長や分裂を助けていると考えられている免疫グロブリン。 |

| 上気道感染症 | 鼻腔・咽頭・喉頭からなる上気道に感染が起こる病気の総称。一般的な上気道感染症には風邪(急性鼻咽頭炎)、咽頭炎、扁桃炎、副鼻腔炎、喉頭炎が含まれる。主にウイルスによって引き起こされることが多いが、細菌が原因となることもある。 |

| 新型コロナウイルス感染症 | 2019年に初めて発見され、急速に世界中に広まった感染症。主に飛沫感染や接触感染によって伝播する。2024年10月時点で、新型コロナウイルス感染症の世界の感染者数は約7億7600万人、死亡者は700万人に達する。ウイルスにはオミクロンやデルタなどの変異株がある。 |

| 上気道粘膜 | 鼻腔・咽頭・喉頭からなる上気道の粘膜のこと。 |

| 舌下免疫療法(減感作療法) | 花粉症における舌下免疫療法は、少量の花粉(アレルゲン)を舌下に投与することで、免疫系が花粉抗原に対する耐性を獲得することを目的としている。この治療法により、sIgAの産生が増加し、花粉抗原に対するアレルギー反応を抑制する効果が期待されている。 |

| HA(ヘマグルチニン) | インフルエンザウイルスおよびその他ウイルス・細菌の表面に存在する抗原性糖タンパク質。ウイルスを細胞内に侵入させる役割を果たす。 |

本パイプラインの開発について

EPS創薬株式会社

EPSグループの創薬事業の中核会社として、グループ会社の事業管理・支援を行っており、研究部門としてリサーチセンターを有しています。

EPS創薬株式会社